重识游戏:在这个时代,重新理解“游戏”的丰富含义

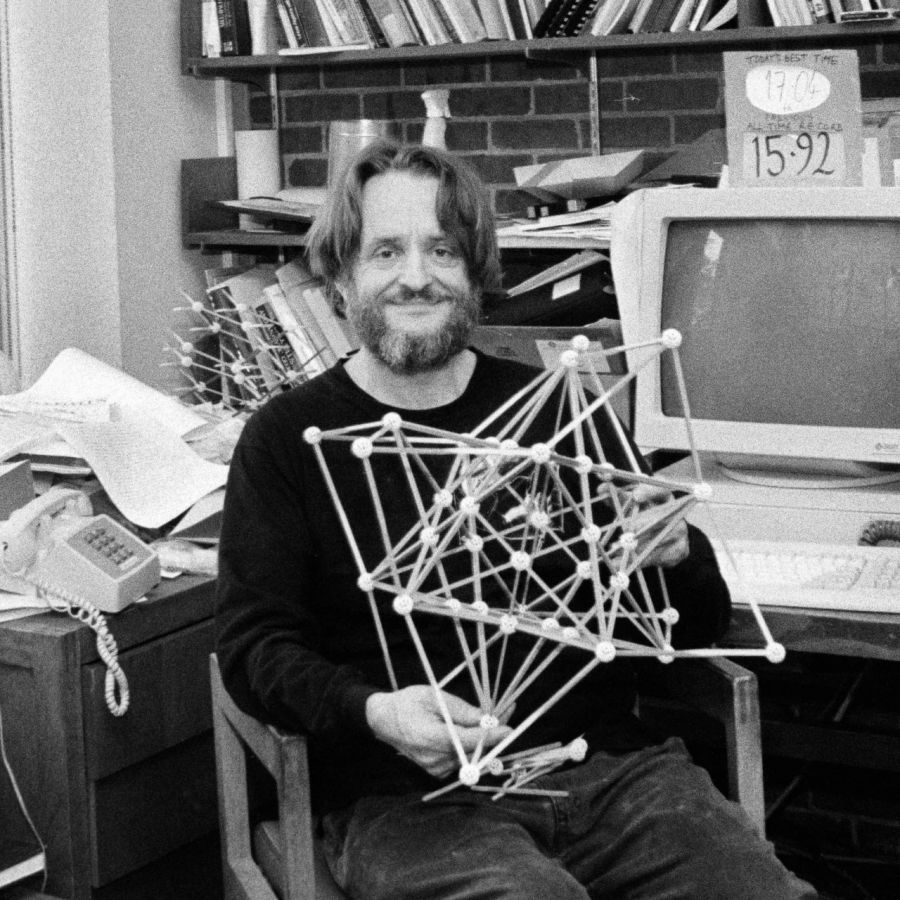

2018年,中央美院成立100周年。那一年,在央美美术馆中,除了来自世界各地的高规格艺术特展,还举办了一场名为“重识游戏”的展览。 那是游戏产品第一次作为艺术品展出在国家级重点美术馆。 当时,有60多款游戏作品入选,来自全国游戏设计专业的带头人、资深从业者坐在一起,对游戏、游戏设计、功能游戏等概念进行了严肃探讨。最终,30天的展览共吸引了超过4万人次观看。 张兆弓是这场展览的策展人。他说自己一直有一种想法,就是觉得游戏应该是艺术作品。 “我非常反对游戏单纯的画面好看,我希望游戏有从心理、从交互方式、从情感逻辑上都是一致的美感,这才是最好的游戏。”张兆弓在接受媒体采访时说道。 三年之后,担任中国传媒大学游戏设计系主任的张兆弓,在著名的中传动画与数字艺术学院开设了专门的游戏设计专业,向各阶段学生传授游戏设计的专业知识。 游戏到底有哪些“特殊之处”,以至于其可以独立门户、开课教学?我们与张兆弓进行了一次交流。 *本文原载于079期《腾云》,文末有更多关于本期内容的介绍。 分享嘉宾: 张兆弓,中国传媒大学游戏设计系主任 为什么游戏能成为“第九艺术”? 腾云:首先要提到游戏的定义问题。有很多哲学家、文化学者做过大量的讨论,在这个时代,当我们谈论游戏的时候,我们到底在谈什么? 张兆弓:这是个很好的问题。在我正写作的书中,也尝试分阶段探讨游戏的定义。 早期电子游戏还没有出现的时候,大部分对游戏的评价都和人的行为、心理学或哲学有关。比如席勒认为游戏是在消耗我们多余的精力,也有人认为人类的游戏和学习、训练有关。在那个时代,诞生了许多伟大的思考。 现代科学已经把哲学思考具象化了,认知理论已经解释了人是如何学习、认识问题,以及语言是如何诞生的等问题。其中关于人是如何解决问题的部分,其实和游戏非常相近。 因此,我对游戏提出的一种表达是,游戏就是一系列有趣的问题,而玩游戏就是解决一系列有趣的问题。 当然,我也可以做出全面系统的表达,但我认为这个表达可以为思考游戏带来更多启发。 腾云:如果有学生来问您,什么样的游戏是好游戏,您会给他们什么样的答案? 张兆弓:我不敢说自己能够完整地回答,但我梳理了一些我认为可用的内容。例如,从不同目的出发,我们可以做一些分类。 作为商业游戏,赚钱当然是重要的标准。既能赚到足够多的钱,又能收获比较好的口碑,这是所有商业公司期待的结果。 另外一些创作者并不把赚钱作为第一目的,他们有自己想表达的东西,那么这类游戏就从商业作品向创作倾斜了,创作者对自身感受的表达就很重要。此时,有多少玩家能通过游戏触达创作者自身的感受范畴,这就是对此类游戏作品的考量标准。 除此之外,世界上还存在许多特殊的游戏类别,游戏创作者也会制作一些很奇特的游戏作品。例如,英国剑桥大学约翰·何顿·康威(John Horton Conway)教授创作的《Game of Life》,他只制定了一个简单的机制,但他并不知道玩家最后会创造出什么样的效果。在这种情况下,游戏作品便偏向于艺术领域,它的理念就变得很重要。 所以我将好游戏的判断标准分为三个方面:商业价值,玩家是否和创作者的创作表达形成共鸣,以及创作理念的好坏。

John Horton Conway

腾云:现在越来越多的人们将游戏称为区别于传统八大艺术门类的“第九艺术”,您怎么看这个问题?游戏的独特性在哪里? 张兆弓:虽然一直没有找到这个说法的出处,但我觉得称游戏为“第九艺术”是没问题的。 游戏的特别之处在于,它是一种比较复合的艺术,比之前的几大艺术形式都要综合。但这并不是说游戏要把从前的艺术形式都颠覆、超越,它们不存在高下之分——有时候,创作手段越丰富和复杂,表达力反而不一定越强,比如在信息爆炸的时代,我们越来越能理解一场高质量的音乐会、一段精彩的文字所蕴藏的强大表达力。 关于游戏的其中一种定义已经完美解释了它的特点:游戏是一个需要人参与后才完整的艺术。很多艺术不需要人参与,人只需要作为旁观者去观看,但游戏显然不同。 有人可能会说,其他的艺术形式也存在一定的“交互”内容,游戏以及游戏设计的特殊性在哪里? 其实如果仅仅看“交互”的概念,会发现它其实是无目的性的,游戏是在进行有明确目标性的交互。我们会遇到很多阻碍,会获得比其他艺术形式更沉浸的感受,甚至会获得一些在其他艺术作品中体验不到的情感,比如巨大的焦虑、悔恨,为自己的行为感到骄傲、为自己所的选择收获成就感。这些是通过其他艺术形式不可能体会到的。 如何通过看电影收获主人公般的强烈感受?答案或许是,除非那电影拍的就是您的故事。因此,游戏最重要的是“人的参与”。 腾云:回顾游戏的历史会发现一个趋势:它最初只是“拙劣”的娱乐的工具,但随着技术的发展,游戏世界越来越在某种程度上接近真实世界,甚至一定程度超越真实世界。您如何看待拟真在游戏设计中的角色? 张兆弓:“拟真”的概念有些复杂。 游戏有拟真性——我们明知道它是假的,但一进入这个环境又会“主动”沉浸其中。但这不是游戏的全部。 我们可以说,游戏从真实世界中抽取了其中的一小部分,可能是场景、人物形象,也有可能是现实世界的规则。 但随着媒介的发展,游戏确实能够做到完全的拟真,比如模拟飞行游戏。如果这类游戏设计得足够好,甚至可以通过它直接考取飞行员驾照。这是“拟真”的一种含义,准确地说是一种“模拟”。 从这个角度出发,很多前辈都对游戏下过定义,比如“游戏其实是真实世界的抽象”,这句话翻译过来,有点像我们说的“人生如戏”。 拟真是一个有趣的点。举例来说,我们已经习惯了每天乘坐地铁,所以如果在游戏中模拟相同的“坐地铁”的感觉,我们肯定会觉得“这有什么大不了的”。但在游戏里,如果允许你在地铁里肆意进行“破坏”,为你提供这样的游戏体验,你可能就会感到兴奋。这是基于拟真的“不拟真”。 所以,如果说“拟真”是基于真实世界的场景,那么对于“非拟真性”部分的设计,某种程度上则是基于人性的。 游戏设计专业教什么? 腾云:您会怎样定义游戏设计?游戏设计和其他类型的设计是什么关系? 张兆弓:大家对游戏设计有很多不同的理解。 最初,早期游戏团队在做产品的过程中,把大部分精力放在如何实现游戏效果、使其稳定运行上,这是计算机软件领域的问题。在那个阶段,很多人没有觉得游戏和设计相关,甚至到了今天,很多人仍然有这样一种误区。 另一个误区是,大家会把游戏设计和游戏制作混淆,这也是随着行业发展逐渐产生的,大家会把角色绘制、场景绘制、声音制作、UI设计等内容划归到游戏设计里,但这其实属于大的设计范畴,或者说属于“游戏制作”范畴。 在我看来,游戏设计是指游戏本身的机制玩法设计,以及与这种机制玩法相关的媒介设计。放在大的设计范畴里,游戏设计属于综合的设计类别,它与平面设计、创意设计、服装设计相比,有自身的复杂性、综合性。 例如,提到设计大家首先想到的可能是美术设计,但如果只是游戏美术,并不是一个早期的框架性的、架构性的角色,它可以只属于游戏制作环节。但如果我们说另一个概念——游戏美感或游戏美学,就完全不一样。 游戏的理论中会出现“aesthetic”一词,我们可以把它翻译成“审美”,我认为是一种包含节奏、韵律等叠加的美感设计。这就是更接近我们理解的“游戏设计”(而非“游戏制作”)的内容。但我们同样需要承认,不同的老师、制作人之间的看法存在出入。 腾云:这里的“设计”似乎更多与游戏叙事、游戏机制有关。 张兆弓:没错,这与叙事和机制都息息相关。其实关注游戏的学者很早便产生过一次探讨:游戏应该以叙事为导向还是以机制为导向?这个探讨到现在也没有一个明确的结果。 今天,我们在做一款游戏的时候也确实会面对这两个方面,在中国传媒大学的游戏设计中,这被归纳成“信息角度”和“机制角度”两个角度,它们都是游戏设计非常重要的组成部分。 简单来说,机制设计更像我们说的“挑战设计”,而“信息设计”主要是指世界观、故事、文字的设计,是内容向的设计。 腾云:这里可以提到一个经典的问题:游戏是否需要叙事?或者基于我们刚才的讨论,信息与机制分别应该占据怎样的比重? 张兆弓:游戏是一个很特别的东西,想把它完全搞明白不是一件容易的事。如果说游戏可以叙事的话,某种程度上又回到了学者们在上世纪七八十年代延续很久的讨论。 在这里可以留一个疑问:围棋游戏到底有没有叙事? 我们可以说围棋是没有任何叙事的,因为没有出现任何文字甚至数字——数字都是隐性的,它靠图形、图案来传达内容。但围棋有一个明确的规则,棋手可以不断在规则中进行学习。而换一个角度来看,围棋包含了大量的信息,围棋高手可以从对弈中获得一些我们平常很难学习、接收到的信息,世界上也确实存在更具优势的算力、更好的策略。 相关的讨论本身很有意义,但没必要陷入二元对立中,这两种说法我觉得都是可以的。如果非要我回答这个问题,我不认为叙事是必须的,也同样不认为强大的机制是必须的。 例如,围棋是一个纯粹的机制,是高度提炼性的,因此直到今天它都不过时。但在另一端,如游戏行业里出现过的文字游戏,它依靠阅读和理解文字驱动,这样的方式同样是合理的。所以,机制和信息的问题,并非要量化或标准化,而是要综合起来考量,这里还可以牵涉到美感、节奏、韵律等非常重要的元素。 大家都很熟悉游戏《风之旅人》,制作人陈星汉并没有赋予它非常复杂的机制,但仔细玩过《风之旅人》的人都会发现,它在机制、美感、节奏等方面的平衡上其实下足了功夫,这是这款游戏成功的重要原因。 因此,游戏设计师需要的是综合素养,甚至可以说是综合的“灵性”。设计师必须凭自己的感受去判断如何实现这样好的平衡,而不能通过机械的方法去量化。 这时,游戏设计就起到一个很巧妙的作用,即把机制、信息等按最合适的比例放在一起,二者取决于你要做什么类型的内容。这是游戏设计的难点。

《风之旅人》截图,这款冒险类独立游戏在业界广受好评。

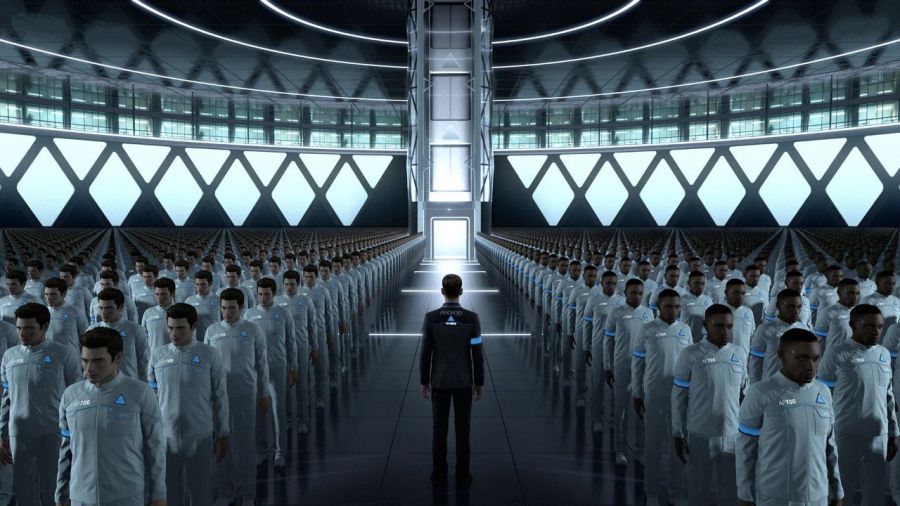

腾云:我想这些讨论都反映了一个状况,就是游戏设计牵扯到许多很复杂的概念甚至争论,那么对于这样一个学科,老师如何教?学生应该如何学? 张兆弓:其实当学生真正开始去做一款游戏的时候,他们马上就会发现游戏的类型太多了,而不同类型游戏需要的知识结构、知识体系完全不一样。比如,当学生想做《底特律:成为人类》这类产品,就需要了解电影知识,需要系统学习相关学科体系的内容。 正因如此,基础性的课程是每一位学生都需要涉猎的。现在我们已经在做的,就是在前期教学中把使用率比较高的知识体系(如电影、动画)尽可能多地让同学们都接触到,到后期,更多的内容需要同学们去按照自己的兴趣方向探索。

《底特律:成为人类》剧照。这款游戏围绕着三个人形机器人展开故事,而玩家所做的抉择会决定三位角色的生死。

腾云:如果我们横向对比世界其他地方的游戏设计教育,您觉得中国是否存在差距? 张兆弓:如果站在整个教育的角度,我们和西方许多国家的差别肯定不小,但如果只从游戏设计教育出发,我认为差距相对不大。 因为从学科内容上来说,这并不是纯技术领域,还是属于内容创作领域。在教育方面,我觉得中国很快就可以做到国际领先水平。尤其是在有中国游戏行业强大支撑的情况下,希望是非常大的。 功能游戏与游戏化设计 腾云:刚才的许多讨论都让人联想到“游戏化”的概念,游戏不但可以实现一定程度的“模拟”,“游戏化”也可以弥补很多现实中很难完成的表达。 张兆弓:是的。学习炒一盘菜,制作一份说明书的意义是不大的,用户看完之后很可能还是不会做,即便配上图片常常也是不够的。但如果为你设计一款炒菜游戏,几乎可以肯定你在玩完后就会做一道菜。 简单来说,游戏是适合传达复杂信息的,复杂协调性、策略性的内容是可以通过游戏得到很好的传递的。这是游戏表达的最大特点。 腾云:您对“跨界游戏”的关注非常早,2018年,您在中央美院策展了“功能与艺术游戏展览”,让人印象深刻。 张兆弓:我很早就在关注跨界游戏,那大概是在2007年、2008年。我在2016年提出了“跨界游戏”的概念,酝酿到2018年,完成了那场展览,第一次大规模对外界去讲述这一概念。 其实我在上学期间就关注到了游戏和真实环境的连接。我当时做过两个作品,一是想把中央美院的老校园环境复原,让人们在其中玩游戏;另外我还尝试过把国贸CBD复原,让人们在里面进行各种体验。这两个作品都在尝试做真实世界和虚拟世界的嵌套,我觉得这个话题很有意思。 腾云:您认同“功能游戏”的翻译吗?是不是叫“严肃游戏”比较好? 张兆弓:我觉得功能游戏的翻译没问题,功能游戏、严肃游戏的说法都可以,这个不能较真。就像我们既可以有《乱世佳人》的翻译,也可以有《飘》的翻译。“功能游戏”的好处是便于大家理解,但做学术时可以把它学术化——Serious Game(严肃游戏)可能更严谨。 我在中国传媒大学开了一门叫“游戏的媒体融合”的课程,实际上讲的就是严肃游戏、功能游戏相关的内容,也包括游戏化。之所以叫这样一个题目,就是想把刚才所说的那些范畴都纳入进来,让学生们接触到“跨界游戏”的内容。 功能游戏确实太跨界了,做一款好的功能游戏既需要专家参与,也需要好的游戏设计师参与,还需要好的落地环境。所以,好的功能游戏出现不易。 这两年,在政府推动下,很多游戏企业做出了许多内容,大部分偏向游戏和文化功能的结合。我认为,在下一步,功能游戏需要“破圈”,比如游戏和医疗的结合、游戏和教育的结合、游戏和军事模拟的结合......都非常有潜力。在“破圈”这方面,我们作为高校应该扮演积极的“桥梁”的衔接角色。 最近几年,包括腾讯在内的游戏公司也在思考游戏如何带给我们更多正向的、向善的内容,这非常好,会创造更多学校和企业的合作机会。 我十分看好功能游戏的发展。

|

-

微信号:18832122682

- 800006642

- 800006642

- 400-6544-123

- 回到顶部